La Chute des anges rebelles - Pieter Brueghel l'Ancien (1952)

Quatrième de couverture :

Quant aux femmes de ces histoires,

pourquoi ne seraient-elles pas les DIABOLIQUES ?

N'ont-elles pas assez de diabolisme en leur personne pour mériter ce doux nom ?

Diaboliques ! il n'y en a pas une seule ici qui ne le soit à quelque degré.

Comme le Diable, qui était un ange aussi,

mais qui a culbuté, la tête en bas, le... reste en haut !

Pas une ici qui ne soit pure, vertueuse, innocente.

Monstres même à part, elles présentent un effectif de bons sentiments

et de moralité bien peu considérable.

Elles pourraient donc s'appeler aussi "les Diaboliques", sans l'avoir volé...

On a voulu faire un petit musée de ces dames.

L'art à deux lobes, comme le cerveau.

La nature ressemble à ces femmes qui on un œil bleu et un œil noir.

Voici l'œil noir dessiné à l'encre - à l'encre de la petite vertu.

Barbey d'Aurevilly

*

Plus qu'il ne se livre, Barbey se trahit.

Toute son œuvre romancière exhale l'odor di femmina ;

on y découvre, foncièrement, l'obsession de la femme

au point de croire qu'il s'en délivrait par le style.

Jean de La Varende, Les Grands Normands

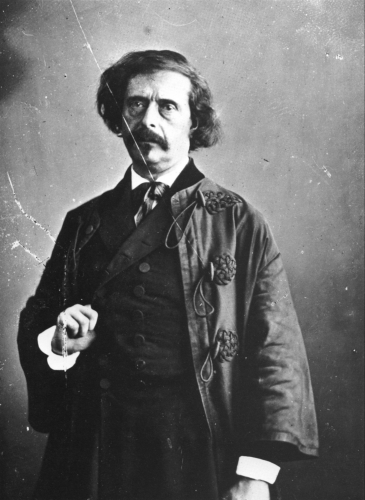

Barbey d'Aurevilly par Nadar (vers 1865) Pierre Glaudes à la société Barbey d'Aurevilly (2018)

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, Pierre Glaudes est professeur de littérature française à l'Université de Toulouse-Le Mirail, [puis à l'Université Paris IV]. Il a consacré l'essentiel de ses travaux aux écrivains de la fin du XIXe siècle : Bloy, Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam, Lorrain. On lui doit aussi un essai sur Chateaubriand (Atala, le désir cannibale, PUF, 1995) et un autre sur Maistre (Joseph de Maistre et les figures de l'histoire, Librairie Nizet, 1997), ainsi qu'un recueil d'études inspirées par la psychanalyse des textes littéraires (Contre-textes, Ombres, 1990).

Introduction par Pierre Claudes, Les Diaboliques, Barbey d'Aurevilly :

p7-11 sur 29

"Nos vies parfois nous disent à l'oreille le secret des énigmes d'autrui"

Disjecta membra (éd. R.-L. Doyon, La Connaissance, 1925, I, p.38)

Les Diaboliques paraissent en 1874, au commencement de la IIIe République, à une époque où Barbey d'Aurevilly, à soixante-six ans, sait qu'il a "passé la ligne, la ligne fatale, plus formidable que celle de l'équateur, qu'une fois passée on ne repasse plus sur les mers de la vie". Sans illusion ni espoir dans l'avenir, il n'attend rien de son temps à l'approche de la vieillesse. En rupture avec le "siècle individuel et sceptique" (Memoranda, Pléiade, II, p175) où il est forcé de vivre, il se sent étranger à ce monde qu'il n'a pas chois. Il est en sympathie avec tous ceux que le cours de l'histoire à contraints d'assister impuissants à l'instauration de ce nouvel état des choses, et que ne lâche jamais tout à fait le dégoût.

S'il jette un regard ironique sur la société où se débattent ses contemporains, il préfère tourner son esprit, comme le remarque Proust, vers "les vieux usages, les vieilles coutumes, les vieux mots, les métiers anciens et singuliers derrière lesquels il y a le Passé"*. Les dispositions de son âge, qui le ramènent par le souvenir à l'enfance, affermissent son rejet du présent, dont l'inconsistance l'afflige. "L'âme plein des choses mortes et des personnes mortes" (Ibid, p1109), il n'échappe jamais au sentiment douloureux de la perte d'un univers qui n'existe plus.

Bien des signes de ce deuil aurevillien situent l'écrivain parmi les héritiers de Chateaubriand. A commencer par ces jugements péremptoires sur le monde moderne qui ont fait sa réputation de polémiste et qui sont à ses yeux non pas des "préjugés", comme le voudrait une opinion vulgaire, mais un ensemble de "vérités sociales", qu'il serait indigne de couvrir du manteau des hypocrisies et des lâchetés. Les Diaboliques s'ouvrent largement à ces considérations désenchantées qui sont autant de condamnations des bouleversements politiques, sociaux et culturels apportés par la Révolution française.

Le premier de tous les maux est assurément la démocratisation de la société : voulue par "une bourgeoisie insolente", l'abolition de la monarchie, qui a consacré "la souveraineté de l'ignoble" (Ibid, p753), a révoqué toutes les formes de distinction. Devenus rares, les hommes supérieurs sont presque "déplacés" dans ce monde où la médiocrité est de règle : ils "choquent par le fait de leur puissance même, et tombent sous cette moquerie légère qui est la sanction de l'égalité" (Ibid, p804). Tel est le sort de la plupart des héros aurevilliens : leur noblesse est si inactuelle qu'elle effarouche des consciences rapetissées et finit par leur sembler inconcevable, scandaleuse ou grotesque : le dandysme de Brassard, qui demeure malgré sa vieillesse, est admirable "comme tant de choses insensées", mais il le fait passer pour un "vieux beau" aux yeux d'un monde malhonnête. De même, la rage de Mesnilgrand contre les ridicules de sont temps : ce "phénix de fureur", par ses emportements de "mauvais ton", se ferme la porte de la bonne société. Condamné à la solitude, il est de la race incomprise des "chevaliers errants", plus étranger à son siècle que don Quichotte ne l'était au sien.

Ce tragique bannissement de toute grandeur a été aggravé par la déchristianisation, autre plaie du monde moderne. Loin de libérer les énergies, le rationalisme a fait apparaître la réalité sous un jour vide et désespérant : sur les décombres du sacré a poussé le mal de vivre. Les philosophes présomptueux du siècle des Lumières, qui croyaient tirer les consciences des ténèbres de la superstition, ont remplacé les traditions religieuses par le culte de la Science, sans que les hommes aient gagné au change. Leur mépris des prétendues chimères de l'imagination a favorisé l'apparition d'un "monde de gravité gourmée" (Ibid, p870), ennuyeux à mourir. Car "l'ennui moderne est fils de l'analyse" (Ibid, p675) : revenus de tout, les enfants du siècle, à l'image de Tressignies, ne croient plus à rien. Encombrés de vains savoirs, lassés des passions avant même de les avoir connues, ils n'osent plus oser. Ils n'assouvissent plus que des plaisirs "fortement intellectualisés" qui rendent indispensables les dangereuses inventions du vice. A peine ont-ils la force de vivre, faute de cet appétit d'absolu qui dévorait les hommes, même dans la jouissance, en ces siècles où la foi - fût-elle hantée par la peur du châtiment - élevait souvent vers les cimes.

A défaut de viser haut, les contemporains de la civilisation industrielle ont appris, il est vrai, à aller de l'avant, à la recherche du progrès, seul horizon de ce siècle aux "mœurs utilitaires et occupée". En son nom, on a inventé des machines qui ont modifié les relations de l'homme à son environnement et l'ont plié aux exigences de la rentabilité. Piètre résultat, en vérité : "asservie aux idées de rapport", la société marchande est devenue insensible à la poésie du réel, "cachée et visible sous l'apparente inutilité des choses" (L'Ensorcelée, Pléiade, I, p556).

Contre "les rainures d'une civilisation qui a ses proportions géométriques et ses précisions impérieuses", Barbey réhabilite, un art de vivre plus attentif aux valeurs esthétiques et spirituelles. Il déplore que le chemin, symbole des temps nouveaux, ait tué le charme des voyages en diligence : leurs imprévus romanesques, leur lenteur propice à la contemplation des paysages, leur intimité si nécessaire à la conversation ou à la rêverie. Et comment ne regretterait-il pas les brillantes causeries des salons d'autrefois, qu'ont remplacées les lieux communs du journal et du discours politique, "ces deux moules si vulgaires de la pensée au XIXe siècle"?

Ces arguments éclairent le procès que l'écrivain instruit contre son époque et permettent de mieux comprendre par où elle pèche, à ses yeux : le monde bourgeois nivelle les valeurs, ignore la beauté, désarme les énergies. Il aliène la pensée au sens commun, accélère le déclin spirituel, chasse partout où elles subsistent la supériorité du cœur et de l'esprit... Loin d'assurer, comme il le prétend, l'épanouissement de l'homme, ce monde accentue sa profonde misère. Privé de sens, il est à l'origine d'un vide ontologique qui fait peser sur toutes choses la menace du néant.

Si incisif que soit un tel réquisitoire, la mise en accusation du siècle n'y est pas l'envers d'une célébration idyllique du Bon Vieux Temps. Le propos de Barbey - fût-il réactionnaire - ne refoule pas hors du champ de la conscience les réalités déplaisantes qui sont susceptibles de la heurter : il ne propose pas l'image rassurance d'une société aristocratique miraculeusement préservée, où les mœurs seraient maintenues dans leur pureté originelle et où les hommes délivrés de toute angoisse existentielle attendraient patiemment le rétablissement de la plénitude d'autrefois.

Il ne saurait être question pour un tel homme de nier la perte dont il ne se console pas. Lui, dont la perception de l'histoire est dominée par le sentiment tenace d'une harmonie perdue, regrette cet autre temps, tout en sachant qu'il est à jamais évanoui. Se mêlent chez lui une profonde nostalgie, qui est une adhésion de toute sa fibre aux traditions léguées par ses ancêtres, et une conscience aiguë de l'histoire, qui est une conscience de la fin.

Les aventures rapportées dans Les Diaboliques se déroulent en effet après la Révolution et ses batailles de titans, alors que la bourgeoisie a virtuellement imposé sa loi, et que l'heure est venue pour la noblesse de sonner, dans la siècle, un long couvre-feu. Moment pathétique de l'histoire - du crépuscule du Premier Empire à la chute de la Monarchie de Juillet - où toute une France irréparablement atteinte au plus profond d'elle-même décline lentement et ne veut pas savoir qu'elle meurt.

Le tableau que dresse Barbey de cette époque ne laisse pourtant pas de doute. Des hôtels de Valognes aux salons du faubourg Saint-Germain, le microcosme aristocratique est déjà touché au cœur par un mal sans remède, dont les victimes s'efforcent en vain de retarder l'accomplissement. Par la voix des étincelants causeurs réunis dans le grand monde parisien, l'esprit français "chante divinement son chant du cygne". De même, la noblesse normande brille de ses derniers feux, tel "un rubis brûlé" dont l'éclat tenace "tient à la substance même de la pierre" : il disparaîtra bientôt avec elle.

Les symptômes de cette mort lente abondent dans l'œuvre, comme cette incapacité où se trouve la noblesse d'assurer son lignage. Ruinées par la Révolution, les vieilles familles ne peuvent plus garantir à leurs filles d'avantageux mariages, dignes de leur nom. "La monstruosité des mésalliances" qu'elles repoussent avec épouvante leur interdit de chercher dans un sang neuf une régénération salutaire ou, plus prosaïquement, un moyen de redorer leur blason. Dans leur souci de rester "pure[s] comme l'eau des roches", elles se replient sur leur nid provincial, désormais infécond. Espoir de toute une caste, les héritières meurent "stoïquement vieilles et vierges appuyées sur leurs écussons" : mince consolation.

Mais l'avenir importe moins à cette noblesse que la fidélité au passé dont elle se fait un devoir de perpétuer les usages. L'attachement fétichiste aux choses d'autrefois, qui lui tient lieu de perspective, l'expose à une existence déjà fossilisée. Dans ce vieux corps dont l'épuisement vital est manifeste, chacun, à l'image de la comtesse de Savigny, se sait à bout de forces et doit renoncer à se battre.

Il ne reste que le mépris, seule résistance que ces nobles orgueilleux opposent à leurs domestiques "affranchis et enrichis", devenus les maîtres. Mais cette petite satisfaction d'amour-propre ne parvient pas à dissimuler leur impuissance à infléchir leur destin.

Dans ce monde oisif et arthritique où nul ne se hasarde à franchir "la balise de l'opinion" (Memoranda, II, p789), le temps, sur lequel personne n'a de prise, s'écoule avec une lenteur insoutenable. Le quotidien est empoisonné par l'ennui. Car les plaisirs, comme la surprise, se font attendre pour une communauté vivant en vase clos, dont tous les membres se connaissant et s'épient. Dans cette atmosphère étouffante, qu'alourdissent encore la médisance et la dévotion, les divertissements que les convenances autorisent ne sont pas légion. S'ils ont conservé cette intensité sans laquelle ils ne seraient rien, ils s'attachent à des objets sans prestige excessif, rémanences des joutes chevaleresques d'autrefois : escrime, whist, parties de volant verbal...

Si les héros des Diaboliques incarnent, au milieu de tant de ruines, une grandeur qui, en eux, est en train de s'achever, à l'image de leur monde ils sont souvent sur le déclin.

[...]

* M. Proust, La Prisonnière, éd. Nathalie Mauriac Dyer, Le Livre de Poche, n°7394, p441

Se procurer l'ouvrage :

Les Diaboliques

Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly

Introduction par Pierre Glaudes

1985

Poche

416 pages

https://www.amazon.fr/Diaboliques-Jules-Amédée-Barbey-dAurevilly/dp/2253036544/